Errata - HIMMELS-TÜR

Stockhausen Gesamtausgabe auf CD

Die unter Mitwirkung von Karlheinz Stockhausen entstandenen Aufnahmen seiner Werke werden seit 1991 in einer Gesamtausgabe auf Compact Discs veröffentlicht. Kenntlich gemacht ist jede CD-Ausgabe durch Stockhausens Signatur mit einer laufenden Nummer im Kreis. Die Nummern folgen weitgehend der historischen Reihenfolge der Werke. Stockhausen hat bei diesen Aufnahmen als Realisator der Elektronischen Musik, als Dirigent, Spieler, Klangregisseur, musikalischer Leiter mitgewirkt, die Aufnahmen abgemischt und CD-Mastering, Texte, Graphik gemacht.

- Compact Discs können beim Stockhausen-Verlag bestellt werden: Kettenberg 15, 51515 Kürten, Deutschland (www.stockhausenCDs.com).

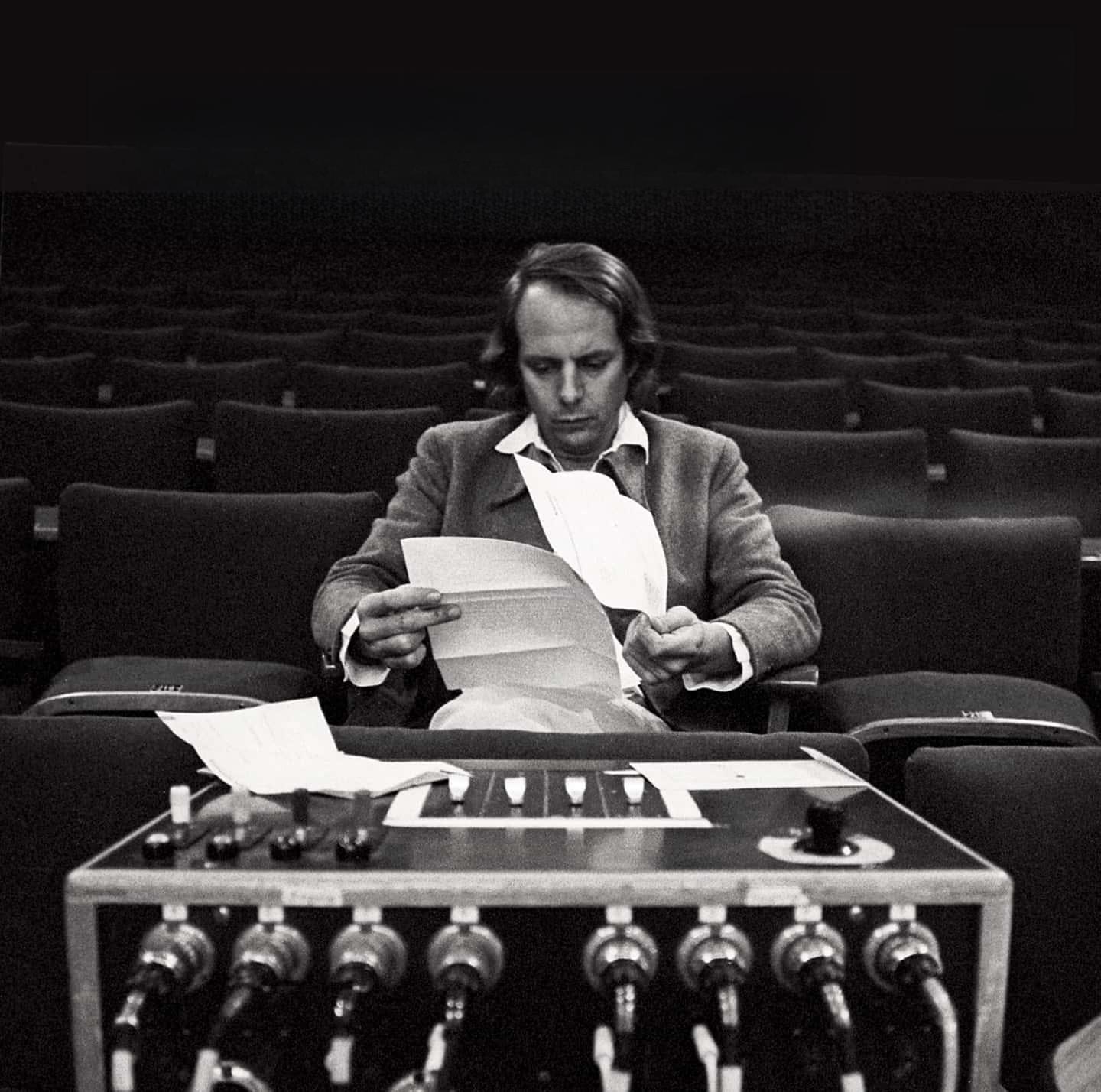

Karlheinz Stockhausen

HIMMELS-TÜR

Anmerkungen zur Aufführung von Stuart Gerber

Die Partitur von HIMMELS-TÜR ist in vielerlei Hinsicht relativ einfach und etwas „traditionell“ im Vergleich zu früheren Werken von Karlheinz Stockhausen (d.h. keine aleatorischen Elemente, die vorher organisiert werden müssen wie in ZYKLUS, kein Einsatz von Verstärkung oder Elektronik wie in NASENFLÜGELTANZ und kein Aspekt der Instrumentierung oder Notation, der dem Ermessen des Interpreten überlassen bleibt wie in KOMET). Das Stück soll ohne Verstärkung, mit einer vorgeschriebenen Gruppe von Instrumenten (die, abgesehen von der Tür selbst, alle traditionell und leicht zu beschaffen sind) und mit einer Partitur aufgeführt werden, die, obwohl sie in einem grafischen Stil geschrieben ist, von Schlagzeugern des 21. Nach mehr als 30 Stunden gemeinsamer Proben mit Stockhausen, in denen ich die technischen Anforderungen der Partitur herausgearbeitet und gegebenenfalls Korrekturen und Änderungen vorgenommen habe (ganz zu schweigen von den Hunderten von Stunden, in denen ich das Werk allein geübt habe), gibt es jedoch einige Probleme in Bezug auf die Aufführungspraxis, die vielleicht nicht ohne weiteres ersichtlich sind. Im Folgenden habe ich einige davon für interessierte Schlagzeuger aufgeführt, die sich an die schwierige, aber äußerst lohnende Erfahrung des Erlernens von HIMMELS-TÜR wagen wollen.

• Rhythmus: Obwohl HIMMELS-TÜR in grafischer Notation geschrieben ist (d.h. in nicht-traditioneller Notenschrift), muss der Schlagzeuger darauf achten, sowohl die Tempobezeichnungen als auch den genauen Rhythmus in der Partitur zu beachten. Ich fand es in der Anfangsphase des Werks hilfreich, einige der dichteren Abschnitte in traditionellen rhythmischen Notenwerten zu notieren. Diese Technik war auch bei den spärlicheren Abschnitten hilfreich, um das richtige Timing zwischen den Anschlägen beizubehalten, vor allem bei denjenigen, bei denen lange Zeiträume zwischen ihnen liegen.

•• Vor/Nachschläge (Vorschlagsnoten): Obwohl diese in der traditionellen Weise angegangen werden sollten (d. h. mit der größeren Note als Hauptschlag), ist es unbedingt erforderlich, dass beide Noten deutlich zu hören sind. Um dies zu erreichen, muss man darauf achten, die Vorschlagsnote (vor oder nach der Hauptnote) nicht zu nahe an die Hauptnote zu setzen. Die Hauptnote ist schon allein aufgrund der Natur dieser Figuren etwas lauter, und wenn die Vorschlagsnote zu nahe an der Hauptnote platziert wird, wird sie von der Hauptnote dynamisch überdeckt. Dies gilt insbesondere für die Nachschläge. An vielen Stellen in der Partitur führe ich eine Nachschlagfigur aus, indem ich einen kontrollierten doppelten Schlag ausführe (d. h. eine Armbewegung, die zwei Noten durch ein Auf- und Abspringen des Schlägels erzeugt). Dies ist nützlich, um eine etwas leisere zweite Note zu erzeugen, allerdings muss die zweite Note deutlich zu hören sein.

•• Glissandi: Glissandi-Figuren erscheinen ab der vierten Seite der Partitur. Der Ausführende sollte darauf achten, diese Glissandi in der richtigen Dynamik, Länge und, wenn möglich, in der vorgeschriebenen Tonhöhe auszuführen. Um dies zu erreichen, muss man bei der Ausführung der Glissandi den gleichen Druck auf den Schlägel ausüben. Die natürliche Tendenz bei der Ausführung dieser Gesten besteht darin, die Note zu Beginn des Glissandos anzuschlagen und dann sofort mit dem Kopf des Schlägels in der vorgeschriebenen Form über die Platte zu reiben. Das ist im Prinzip richtig, aber allein dadurch entsteht ein Decrescendo, so dass das Glissando eine weichere Dynamik hat als der Anfangston. Dies sollte vermieden werden (es sei denn, es ist ein Decrescendo vorgeschrieben). Um eine gleichmäßigere Dynamik zwischen dem Beginn der Geste und ihrer Fortsetzung (d. h. dem Glissando) zu erreichen, muss der Ausführende während der gesamten Geste kontinuierlich Druck auf den Schlegel ausüben. Eine Änderung des Winkels des Schlägelkopfes kann dabei helfen. Der normale Winkel des Schlägels beim Anschlagen der Tür beträgt zum Beispiel etwa 30-40 Grad. Wenn man den Schlägel bei der Ausführung der Glissandi so nah wie möglich an den 90-Grad-Winkel zur Tür heranführt, kann man während des Glissandos mehr Druck ausüben. Dies gilt insbesondere für Glissandi mf oder lauter.

•• Triller: Die kurzen Triller (ein einzelner Notenkopf, der mit „tr“ gekennzeichnet ist) müssen nicht immer auf die gleiche Weise ausgeführt werden. Sie können je nach Kontext entweder mit mehreren Bounce-Schlägen (d. h. einem kurzen Buzz-Roll) oder mit einem sehr kurzen Single Stroke (Hand zu Hand) Roll (d. h. 5 oder 6 sehr schnelle Schläge) ausgeführt werden. Im Allgemeinen verwende ich einen Bounced Stroke, wenn die Dynamik mittel bis weich ist. Dazu spiele ich beide Hände fast gleichzeitig (eine einen Augenblick vor der anderen) und lasse die Sticks sehr schnell abprallen, ähnlich wie bei einem „Press“-Roll. Wenn die Dynamik mezzo forte und höher ist, verwende ich normalerweise einen sehr kurzen Einzelschlag-Roll wie oben beschrieben. Dies ist natürlich frei interpretierbar. Es genügt zu sagen, dass der Ausführende beide Möglichkeiten erkunden und gegebenenfalls die geeignete Technik anwenden sollte.

•• Tremolos: Ich interpretiere die Tremolos auf die gleiche Weise wie die oben beschriebenen Triller, wobei ich je nach Situation sowohl Einzelschläge als auch geprellte Schläge verwende. Ich verwende auch eine andere Technik für die lange Fermate auf Seite 7, zweites System, 11. Hier verlangt die Partitur, dass der Ausführende ein kontinuierliches Tremolo macht, das an der untersten Platte der Tür beginnt, sich in einem Halbkreis über den Holzboden vor der Tür bewegt und auf der gegenüberliegenden Seite zur untersten Platte der Tür zurückkehrt. Bei diesem langen Tremolo ist es wichtig, den Klang zu variieren, damit die Geste eine gewisse Richtung hat. Ich beginne daher mit einem einzigen Schlag, variiere aber den Winkel und die Geschwindigkeit der Schlägel, um die verschiedenen Klangfarben und Tonhöhen des Holzbodens zu betonen. In der Mitte des Tremolos verwende ich auch einen Schlag, bei dem ich den Kopf UND das Fußende der Schlägel gleichzeitig benutze. Dadurch entsteht ein sehr schnelles und dichtes Rollen, bei dem sowohl hohe als auch tiefe Töne von den beiden Seiten zweier verschiedener Schlägel kommen. Dies ist die einzige Stelle in dem Stück, an der ich diese Technik anwende.

•• Natürlich muss das Stück auswendig gelernt werden (zumindest die ersten 16 Seiten). Ich schlage vor, für jede einzelne Seite einen Click-Track zu erstellen, um das Auswendiglernen des Stücks zu erleichtern. Dies hilft auch dabei, einen genauen und konsistenten Rhythmus zu erhalten.

Ausrüstung

• Schlägel: In der Partitur sind große Holzschlägel für die Aufführung des Stücks vorgesehen. Daher habe ich von Anfang an mit verschiedenen Arten von Schlägeln experimentiert. Ich versuchte es mit hölzernen Kartoffelstampfern, Bildhauerschlegeln, hölzernen Pauken- und Trommelschlägeln und sogar mit Klanghämmern aus Rohhaut. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Schlägel mit dem bauchigen Kopf nicht die Fähigkeit haben, auf der hölzernen Oberfläche abzuprallen, um das Tremolo und die Triller zu erzeugen, die ein mehrfaches Abprallen zwischen den Stöcken erfordern. Auf Stockhausens Bitte hin experimentierte ich auch mit lederbezogenen Dübeln, die zum Spielen großer japanischer Keisu verwendet werden. Der durch das Leder erzeugte Anschlag war natürlich weicher als bei den Holzschlägeln, die ich ausprobiert hatte. Diese Art von Schlägeln eignet sich für einzelne Schläge, aber leider erzeugt jede Art von Überzug auf dem Holz (Leder, Sämischleder, Sandpapier usw.) nicht den gewünschten Klang für die verschiedenen Glissandi-Figuren, die in dem Stück vorkommen. Die Form des Dübels ermöglicht jedoch die Erzeugung der schnarrenden Rollen an der Tür und erzeugt den gewünschten Klang für die Glissandi. Deshalb entschied ich mich, verschiedene Arten von großen, unbedeckten Holzdübeln als Schlägel für Himmels-Tür zu verwenden.

Ich beauftragte einen Tischler, verschiedene Arten von Holzdübeln auf einer Drehbank zu drechseln, um die passenden Schlägel herzustellen. Am Ende verwendete ich verschiedene Harthölzer mit unterschiedlicher Dichte, um den Kontrast zwischen dem Anschlag und der Klangfarbe der Platten auf der Tür zu verstärken. Ich verwendete Schlägel aus Pappel, Buche, Walnuss, Kirsche und Linde. Ich ließ diese verschiedenen Dübel so drehen, dass sie eine konische Form erhielten. Die Schlägel sind 17 Zoll lang und haben einen Durchmesser von 1,75 Zoll am Schlägelende, verjüngen sich aber am Griff auf 1 Zoll. Die Schlägel sind so verjüngt, dass sie einen Schlagdurchmesser haben, der groß genug ist, um einen vollen und resonanten Klang auf den Brettern der Tür zu erzeugen, und dennoch dünne Griffe haben, die das im Stück erforderliche technische Spiel ermöglichen. Ich fand, dass die schnelleren Passagen und die Tremoli sehr schwierig auszuführen waren, wenn die Schlägel nicht verjüngt waren. Die Schlägel können auch umgedreht werden, so dass die Griffe verwendet werden, um die Tür an verschiedenen Stellen anzuschlagen, an denen ein leichterer Klang (akzentuierte höhere Teiltöne) gewünscht wird, wodurch weitere Klangvariationen gefördert werden. Außerdem verwende ich Eichen- und Kiefernholzschlägel (mit den Maßen 15 x 1,5 Zoll, die sich auf 1 Zoll verjüngen, bzw. 14,5 x 2,5 Zoll, die sich auf 1,75 Zoll verjüngen), bei denen es sich um vorgedrechselte, gefertigte Tischbeine handelt, die ich in einem Baumarkt erworben habe. Ich verwende oft zwei verschiedene Schlägel gleichzeitig, um zu vermeiden, dass ich immer dieselbe Klangfarbe habe, und um die Vielfalt der erzeugten Klänge zu erhalten. to avoid always having the same timbre, to keep variety in the sounds produced.

Für die letzten sechs Seiten der Partitur, auf denen Becken, Hi-Hats und Tamtams verlangt werden (S. 17-22), verwende ich einen schweren, mittelschweren Vibraphonschlägel (Modell Vic Firth M31) für die Becken und einen großen, mittelharten, garnumwickelten Tamtam-Schlägel für die Tamtams.

BNachstehend sind die Schlägel aufgeführt, die ich für jede Seite verwende:

S. 1 Linke Hand Kiefer/Rechte Hand Buche

S. 2 (gleich)

S. S. 3 Anfang gleich, letzter Systemwechsel zu LH Eiche/RH Buche

S. 4 LH Eiche/RH Buche

S. 5 (gleich)

S. 6 LH Nussbaum/RH Kirsche

S. 7 (dasselbe)

S. 8 (dasselbe)

S. 9 LH Pappel/RH Lindenholz

S. S. 10 Anfang gleich, 5. Systemschlag vier LH Nussbaum/RH Kirsche

S. 11 LH Nussbaum/RH Kirsche

S. 12 (dito)

S. 13 (dasselbe)

S. 14 (dasselbe)

S. 15 LH Pappel/RH Bass

S. 16 (dasselbe)

S. 17 LH großer Tamtamschlägel / RH mittlerer Vibraphonschlägel

S. S. 18 (dasselbe)

S. 19 (dasselbe)

S. 20 (dasselbe)

S. 21 (dasselbe)

S. 22 (dasselbe)

• Schuhe: Zusätzlich muss der Ausführende Schuhe mit einer harten, genagelten Sohle verwenden, um die „Schuhe“-Schläge auszuführen. Zusätzlich zum Stampfen muss der Darsteller von Zeit zu Zeit auch Glissandi (das Gleiten des Fußes über den Boden) mit den Schuhen ausführen. Um diese Gesten besser zur Geltung zu bringen, habe ich mittleres Sandpapier auf die Sohlen der Schuhe geklebt, damit diese Momente präsenter sind.